「顧客応対者の基本応対における交流分析の活用」

顧客応対業務にとって、顧客との対話がスムースに進むかどうかは、応対の成否に関わる極めて重要な事柄です。

このページでは、顧客との対話を分析・改善するのに役立つ「交流分析」について紹介します。

問題の発生自体を「未然に防ぐ」視点への転換<背景>

経済全般に緩やかな環境の改善はあるものの、労働環境における人減らしの影響と、団塊世代後の人員減から、残された人員への業務の振り分けなども加わり、総じて働く者は過度の業務に対応せざるを得ない職場状況が見受けられます。

一方で広く社会全般に目を向けてみると、家族、社会、組織などそれぞれの場において暴力的社会事象が続き、いじめや虐待などハケ口のないうっぷんは、社会の中で弱者へ集中する形で現れていると感じられます。

こうした中で、組織における苦情対応のあり方にも、いわゆる従来型の苦情処理的対応方法では、問題の解決への筋道がうまく立てられないケースが出ています。

そこで、発生した問題やクレームへの新たな対応として、クレームにつながる問題の発生自体を「未然に防ぐ」ことへ視点の転換が必要ではないかと考えています。

そのための道筋をつける、現場の状況改善に向けた交流分析(TA)を活用したコミュニケーションの有効性についてふれてみたいと思います。

「口語の精神分析」<交流分析とは>

交流分析は、1950年代に米国精神科医エリック・バーンにより提唱された集団心理療法です。

一般の人にもわかりやすく、また臨床においても活用し易い「口語の精神分析」とされ、専門用語を廃し、目に見えるかたちで易しい日常語で表現されています。

クライエント(相談者)は、自身でも交流分析を使い自己診断・洞察を深めることができ、自身の成長に役立てることができる、人間の心と行動に関するパーソナリティ理論です。

一方、他者に対して自己成長により問題解決していくのを支援することに活用すれば、優れた心理カウンセリング理論とも言えます。

エリック・バーンは、特に通常日常で行われる交流(会話)で、会話が中断する交流タイプを交差交流として、社会生活、職業生活、家庭生活を問わず人の交流を困難にする最も一般的な原因である、としました。

またエリック・バーンは会話の中断は、常に「転移」が関係している、と指摘しています。

ここで転移とは、自分が人生で出会った人々(主に親)に由来する感情を,話相手に移し変えて交流を行うプロセスを言います。

また日常生活で起きるトラブルの多くは、この「転移」に反応してしまったために、話相手の自我状態の内、「Child(子)の感情」を無用に刺激する「逆転移」現象によるもの、としていることに注目すべき点があるといえます。

応対者の初期応対における、交流分析の活用

1.まずは、傾聴する

上記を踏まえると、全ての応対(クレーム)には、隠れた感情(転移・逆転移)が存在すると考えられます。

怒りの感情、抗議の感情、嘆きの感情、悲しい思いの感情、喜びの感情など、特に初期対応時で応対者は基本応対に徹して、大きくこの感情の表現を受け止めることに専念しなければならないと言えるでしょう。

傾聴姿勢をずっと保ち、顧客の感情のありかを聴き取り、受け止める姿勢が応対者側に求められます。

2.子の姿勢で親からの発信を受け止める

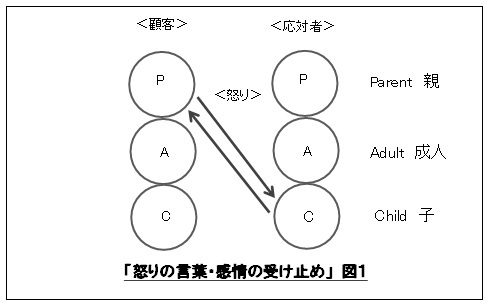

怒りや批判、抗議の内容は、おもにお申し出者である顧客の自我状態 親(Parent)からの発信です。

応対者は理由を問わず、いったんは受け手の自我状態、すなわち子(Child)を使い、顧客の感情をしっかり受け止めることがスタートです(図1)。

サービス対応の不信を招いたことに対して、「ご不安をおかけし、申し訳ございません。」のひと言が添えられることが大切です。

事実の確認や、現物の確認を急ぐあまり、この初期感情の受け止めを怠ると、以降のスムーズな会話の発展は望めません。

3.相手の気持ちに寄り添う言葉がけで、共感の姿勢を示す

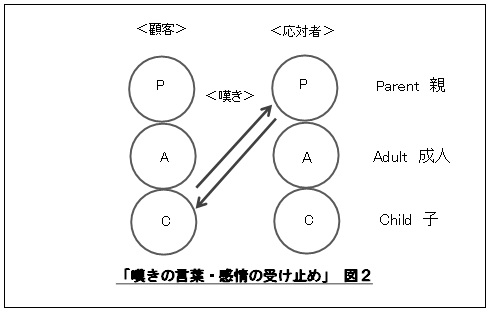

嘆きや不安の気持ちからの感情表現は、顧客の自我状態 子供(Child)からの訴えです。

受け止める応対者の「心の器」を大きく構え、お申し出の内容を聞き取り、相手の気持ちに寄り添う言葉がけ「それは、ご不安でした。」「ご心配になられたということですね。」のことばを添えてコンテイン(包み込む)し、共感の姿勢で臨むことを第一とします(図2)。

4.お申し出者の感情の「受け皿」を作る

言葉を控え、基本応対の「ハイ」「いいえ」、同調の「そうですね」「左様でございましたか」を用いるなど、親(Parent)の怒りの感情、子供(Child)からの「嘆き」をいったんは相補交流(相互の矢印が平行となるよう)で受け止めることで、顧客の感情の「受け皿」を作ります。

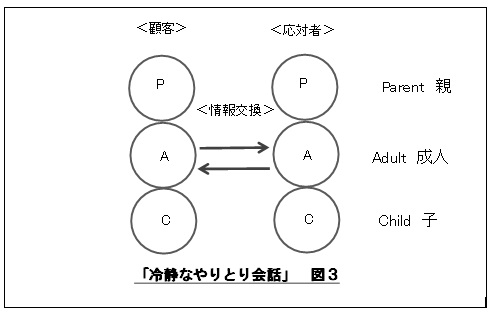

その上で徐々に、応対者の成人(Adult)からお申し出者の成人(Adult)の相補交流に落ちつけていく姿勢を丁寧に心掛けていくと、結果として早期解決にむけた、顧客との「協働同盟」を結ぶことにつながります。

5.相互理解の上に始まる問題解決

両者の交流のスタイルが、相補でいったんは落ち着いた上で、成人(Adult)⇔成人(Adult)の交流による情報交換と現状確認の相互理解がすすめば、はじめて応対者から顧客へ、解決にむけた内容確認を5W1H形式で尋ねる機会が生まれてきます。(図3)

そして最後に、次への約束と、いつ、誰から、必要な報告を行うかを提案し、互いに確認を取り交わした上で初期応対が終話することになります。

また、応対者はこの間、常に応対している自分自身の姿を冷静に見つめる、もう一人の自分を横に据えて置く気持ち「仮の成人(Adult)」を決して忘れてはなりません。このことが顧客相談時における応対者の「バランス感覚」に繋がると言えるでしょう。

応対者の「バランス感覚」

顧客応対部門に勤める者として大切にしたい資質として、相手の感情の移り変わりをつぶさに感じ取れる自分自身の「バランス感覚」があります。

相手と会話(ストローク)の交換をしながら、相手の「今ここ」での自我状態に適合した、応対者自らの自我状態から共感、声がけがなされることが、応対者の「バランス感覚」(相互応答性)です。

顧客のいかなる自我状態、声のトーンから突然の矢が飛んできても、冷静さを失わない心の準備が求められるところです。

ひとえにこの仕事に臨む上で、決して事態から「逃げない姿勢」を保ちながら、もう一人の自分「仮の成人(Adult)」を脇に座らせた応対が、このバランスを支える一助となることをご紹介しておきます。

日常生活でのコミュニケーションから始める

社会への不安心理や、身の寄る辺なさからくる漠たる不安感(ストローク飢餓状態)に、ついつい他者へ当たってしまう「キレる社会」だからこそ、現代社会においては、新しいコミュニケーションのあり方の再構築が必要であると考えます。

自らのコミュニケーションをスマホの画面だけの空間に閉じ込めることなく、少しの勇気をもって、まず、日常生活で自身の顔を前へ上げてみましょう。

サークル、地域社会、家族、組織、会社いずれの場においても、コミュニケーションの発端を自分から切り出してきましょう。

日常の挨拶交換はもとより、気になる様子の隣人へ、ひと言自分から声をかけてみる。その言葉は必ず相手のこころへ残ります。小さな連携が、自分を取り巻く次第に大きなネットワークへと発展すると確信します。

言葉を交わしづらくなったこんにちだからこそ、個人個人の存在や活動の場から繋がる、強制力のない「弱い紐帯」から人間らしい交流が取り戻せると信じて取組んでいます。